Je suis sans doute l’un des derniers anciens jeunes ayant appartenu à la Résistance des jeunes juifs de la FTP-MOI (Francs-tireurs et Partisans-Main d’œuvre immigrée) à Paris à pouvoir témoigner de notre engagement dans la capitale sur toute la période de 1940 à 1945.

L’organisation clandestine de résistance des jeunes communistes juifs s’est constituée au cours de l’été 1940 sous l’égide du secteur juif de la MOI. C’est vers la fin de cette année que je l’ai rejointe dans le Xe arrondissement où j’habitais. Plus tard, je suis devenu membre de sa direction régionale parisienne jusqu’aux arrestations de mars 1943, où plus d’une cinquantaine de jeunes résistants de notre organisation clandestine sont tombés aux mains des Brigades spéciales de la préfecture de police de Paris.

En 1943 se formaient en France, dans les deux zones, l’UJRE (Union des juifs pour la Résistance et l’entraide) et L’UJJ (Union de la jeunesse juive). Ayant échappé à toutes les arrestations, c’est à cette date que j’ai été nommé à la direction de l’UJJ pour Paris par mes responsables hiérarchiques « adultes » ; c’est ainsi que nous appelions nos aînés dans la Résistance. Cette activité s’est poursuivie jusqu’à l’insurrection et la Libération de Paris, et ensuite jusqu’à la victoire et la capitulation de l’Allemagne nazie par notre engagement dans l’armée française. C’est donc au titre de cette expérience et des responsabilités que j’ai assumées à Paris durant toutes ces années de guerre et d’occupation que j’apporterai mon témoignage sur l’engagement dans la Résistance de ces jeunes Parisiens, issus de familles juives immigrées, nés en France ou venus très jeunes avec leurs parents de Pologne et d’autres pays d’Europe centrale et orientale.

4Je veux dire d’abord que le groupe de langue yiddish de la MOI fut certainement l’un des principaux initiateurs de la Résistance dans la population juive. C’est lui qui a jeté très rapidement les bases de l’organisation clandestine « Solidarité ». Dès l’été 1940, les jeunes juifs communistes et sympathisants furent eux aussi appelés par le groupe de langue à venir s’organiser dans la Résistance sur une base spécifiquement juive, ce qui n’allait pas forcément de soi. Beaucoup de ces jeunes militaient en dehors de la MOI, dans des organisations françaises telles que les JC où ils avaient beaucoup de leurs camarades non juifs. Ces jeunes étaient intégrés dans le pays et assez éloignés de tout esprit communautaire. Ils ont accepté, presque tous, de se retrouver dans une organisation de résistance spécifiquement juive, sans précédent. Henri Krasucki, fils d’immigrés polonais, l’un des premiers organisateurs et dirigeants des jeunes juifs MOI, aimait répéter aux journalistes qui l’interrogeaient après la guerre : « Nous étions devenus des petits Français, que nous soyons nés en France ou que nous y soyons venus bambins avec nos parents ». Il ajoutait : « En même temps, nous étions liés à notre milieu d’origine, nous savions d’où nous venions ». Beaucoup de ces jeunes appartenaient à des familles militantes, actives à la section juive de la MOI et dans le mouvement social et associatif. Il faut dire aussi que, parmi ces jeunes, certains fréquentaient des patronages laïques ouverts à la culture yiddish progressiste et aux idéaux humanistes, ce qui a certainement déterminé leur engagement. Il ne fallut donc pas longtemps à ces jeunes, déjà très motivés, de plus brutalement confrontés à leur judéité, pour s’engager dans la Résistance. Leur destin était devenu commun à celui de leurs parents et de toute leur famille.

Dès l’été 1940, la mise en place d’une organisation juive de résistance dans la jeunesse fut donc au départ le fait des jeunes communistes et des sympathisants. Je fais appel ici aux souvenirs de Roger Trugnan qui en fut l’un des premiers organisateurs. Je le cite :

« Alors que je me promenais sur le boulevard Saint-Martin en août 1940, je reconnus Albert Youdine, un ami de mon père, responsable parisien de la MOI. Il m’apprit qu’une structure de la JC se mettait en place sur Paris afin de regrouper les jeunes de l’immigration. Il me demanda si je souhaitais en être. Je répondis affirmativement. Il me proposa de m’envoyer un camarade et de commencer à prospecter autour de moi avec la plus grande prudence. Je révélai ces informations à deux amis dont j’étais absolument sûr : Marcel Rayman et Maurice Lubczanski. Ainsi débuta pour nous la grande aventure pour la libération de la France. En quatre mois, à la fin de 1940, nous étions dans un bon morceau du XIe arrondissement plus de quarante JC-MOI ».

Ce fut le même itinéraire pour moi dans le Xe arrondissement.

8Nombre de jeunes juifs étaient déjà avant la guerre des militants de la JC. Je me souviens de Robert Bourstin, de Bernard Grimbaum et de Charles Feld, tous trois animateurs du cercle des JC de la porte Saint-Martin et qui furent parmi les premiers à organiser l’action clandestine de la Résistance. Maurice Feld aussi, le jeune frère de Charles, qui vendait L’Avant-Garde dans le faubourg Saint-Denis. Le club sportif de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), le CPS 10, dont le secrétaire était Bernard Grimbaum, et la salle de gymnastique du YASK, rue de Paradis, étaient des lieux de rencontre pour les jeunes de l’arrondissement et des environs. J’en connaissais beaucoup qui rejoignirent la Résistance dès qu’elle fut mise en place : Anna Wolmach, Simon Tyszelman, Henri Schlos, Denise et Bernard Grimberg, Thérèse et Georges Ghertman, Raymonde Royal et j’en oublie malheureusement. La plupart d’entre eux y perdirent la vie, fusillés ou déportés.

Le 10 mai 1942, Maurice Feld et son inséparable compagnon d’armes Maurice Feferman, tous deux engagés avec les premiers FTP, tombèrent au cours d’une attaque contre un hôtel de la Wehrmacht situé square Montholon. Bernard Grimbaum, arrêté en décembre 1940 au cours d’une distribution de tracts, fut fusillé comme otage à Poitiers le 30 avril 1942. Raymonde Royal et sa mère moururent à Auschwitz. Thérèse et Georges Ghertman connurent la prison et y perdirent leur nouveau-né interné avec sa mère. Je veux rendre ici un hommage tout particulier à Georges Ghertman, qui fut pour beaucoup dans mon engagement personnel et qui joua un rôle considérable dans la mise en place de la Résistance des jeunes juifs MOI dans le Xe et les arrondissements alentour. Le premier groupe auquel j’ai été affecté dans le Xe comprenait deux autres jeunes, Henri Mendzilewski et David Spiro. Tous deux furent arrêtés et disparurent dans les camps de la déportation. Jeanne List, une jeune femme de la section juive MOI, nous apportait conseils et informations et suivait l’activité du groupe.

Dans le XXe, Henri Krasucki avait pris la tête de ce mouvement. Paulette Schlifka, venue du XIe, y contribua activement aussi. Parmi ces jeunes du XXe, je me souviens notamment de Simon Fiszof, qui avait mené à bien avec son groupe une première récupération d’arme sur un soldat allemand. D’un autre aussi, tout jeune, Victor Cygelman. Il était particulièrement doué pour le graphisme et j’ai appris plus tard que c’était lui qui, le 20 septembre 1942, avait réalisé à la main un grand nombre d’affiches pour célébrer le 150e anniversaire de la bataille de Valmy. Cette célébration pleine de symboles n’avait pas été prise à notre initiative, mais nous tenions beaucoup à nous y associer. Comme quoi notre combat ne fut jamais celui d’un groupe isolé et replié sur lui-même. D’autres arrondissements, où vivaient d’importantes communautés juives immigrées, connurent une mobilisation semblable. Il ne m’est pas possible, malheureusement, d’énumérer ici tous ceux et toutes celles qui participèrent aux premiers pas de notre résistance.

La mise en place de notre organisation clandestine ne fut pas une chose aisée : il fallut demander à nos jeunes d’obéir à des règles contraignantes de sécurité. Le cloisonnement de l’organisation en groupe de trois exigeait et imposait de limiter nos relations et de faire preuve d’une grande discrétion. C’était beaucoup demander à des adolescents. Il fallait d’abord nous faire connaître des jeunes du quartier, et nous avions édité un petit journal fabriqué avec les moyens rudimentaires de cette époque, c’est-à-dire ronéoté ou reproduit sur des feuilles polycopiées à l’alcool. « En avant ! » était le journal des jeunes communistes juifs. En ce début d’année 1941, l’activité de notre organisation ne se distinguait pas beaucoup de celle des autres JC non juifs. Elle était encore presque entièrement insérée dans celle de la JC. Nous allions lancer des tracts à la sortie des cinémas de quartier, nombreux à cette époque, sur des marchés ou à partir des rames du métro aérien, par exemple au dessus de la station Jaurès. Ces tracts et ces journaux étaient souvent ceux du PC clandestin ou de la JC. Nous faisions aussi beaucoup d’inscriptions sur les murs et collions des papillons un peu partout.

Trois manifestations de rue ont été organisées en 1941, auxquelles nous avons tous participé. Je me souviens de la première, qui remonta le faubourg du Temple jusqu’au métro Goncourt, applaudie par la population de ce quartier populaire qui s’était précipitée aux fenêtres ou rassemblée sur les trottoirs en entendant nos cris, nos chants et nos slogans patriotiques. Le 14 juillet 1941, nous avons participé à une autre manifestation sur les Grands Boulevards en direction de Richelieu-Drouot, à l’occasion de la fête nationale, puis à celle du mois d’août entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin. Cette dernière fut tragique : Samuel Tyszelman et Henri Gautherot furent arrêtés. Une affichette rouge apposée par la Kommandantur et signée d’un tribunal militaire nous informait quelques jours plus tard, que « le juif Szmul Tyszelman et le nommé Henri Gautherot » avaient été fusillés le 19 août 1941 pour aide à l’ennemi, ayant pris part à une manifestation dirigée contre les troupes allemandes d’occupation. Nous avons mesuré ce jour-là à quelle impitoyable répression nous allions être confrontés.

13Nous avons aussi à cette époque mené des actions à coups de pavés contre les vitrines des permanences des collabos. C’était une façon de stigmatiser la collaboration avec l’ennemi par le saccage de ces boutiques de la honte. Mais c’est à la suite des mesures découlant du statut des juifs que notre activité s’est aussi rapidement reportée sur le terrain de la solidarité, de l’entraide et de l’action résistante contre les persécutions. Notre action spécifique a alors pris toute sa dimension.

14De jeunes juifs qui souhaitaient se soustraire à cette situation, de plus en plus périlleuse, ont trouvé grâce à nous les moyens d’entrer dans la clandestinité et de nous rejoindre. Nous-mêmes, à un certain moment, nous étions presque tous devenus clandestins, munis de fausses cartes d’identité et logés dans des planques sous des noms d’emprunt. Lorsque le moment de la lutte armée est venu, nous étions déjà fortement organisés. Quelques-uns d’entre nous ont très tôt participé aux premières actions armées avec « l’Organisation spéciale ». Ce fut le cas de Jean Capiévic qui en fut l’un des organisateurs avec Gilbert Brustlein dans le XIe. Mais c’est dans les débuts de l’année 1942 que furent crées les FTP. Il avait été convenu que 10 % de nos effectifs y seraient versés. Nous voulions tous en être, et il a fallu choisir ! Henri Krasucki eut cette tâche délicate à accomplir : vérifier l’aptitude de chacun à remplir cette mission. Il devint le point de passage entre nous et les FTP jusqu’à son arrestation en 1943.

Les motivations des jeunes pour se battre les armes à la main étaient très fortes, car beaucoup d’entre eux avaient vu leurs parents déportés. Je me souviens de Wolf Wajsbrot, du IIIe arrondissement, né en Pologne en 1925, arrivé très jeune à Paris. Le 16 juillet 1942, ses parents furent arrêtés, envoyés à Drancy et déportés à Auschwitz. Lui-même réussit à échapper à cette rafle et il n’avait qu’un désir : venger ses parents, se battre contre les nazis. Il avait dix-sept ans à peine lorsqu’il prit la décision de rejoindre les FTP-MOI. Je peux citer aussi, parmi d’autres, Léon Goldberg, qui fit ce choix pour les mêmes raisons, et Maurice Radzinski, engagé à seize ans, tombé au combat en plein Paris le 10 février 1943. Nous avions tous la rage au cœur et nous voulions saisir cette chance qui nous était offerte de pouvoir enfin faire payer leurs crimes aux hitlériens. Nous étions informés des faits d’armes accomplis par les FTP-MOI dans Paris, de la solidarité qui unissait tous ces combattants de nationalités différentes, parmi lesquels ceux du 2e détachement juif, dont nous avons appris l’existence exacte après la guerre. Nous connaissions bien Marcel Rayman, il était devenu pour nous un véritable héros, un exemple d’audace et de courage qui nous remplissait d’admiration.

Le sabotage contre la production destinée aux troupes allemandes a pris aussi une grande importance pour nous. Il faut savoir qu’à Paris tous les ateliers et toutes les entreprises appartenant aux professions de l’habillement, des cuirs et peaux, de la ganterie, de la fourrure et de la chaussure, étaient réquisitionnés pour les besoins de l’armée allemande. Il était crucial pour nous d’intervenir dans ce secteur, car une partie importante de la main-d’œuvre était juive, beaucoup travaillant à domicile. Ce fut pour nous, dans cette période, un objectif majeur que de ralentir et de saboter cette production. Ce n’était pas une affaire simple, car pour nombre de familles il n’y avait pas d’autre alternative pour vivre que d’y travailler. Il y avait aussi chez certains l’illusion d’être provisoirement épargnés et protégés par le système d’Ausweis délivrés par les autorités d’occupation. Nous avons donc engagé une grande bataille d’explications, appelant à briser les machines, à saboter la production et à quitter les entreprises. Des familles ont abandonné leur travail et se sont réfugiées en zone Sud ; nous avons offert à des jeunes de quitter leurs entreprises en leur remettant des faux papiers, et certains nous ont rejoints dans la lutte ; nous avons aussi fait embaucher ponctuellement des jeunes résistants pour saboter, subtiliser des pièces de machines, couper des fils électriques, déposer de l’acide ou des engins incendiaires dans des ateliers et des dépôts de cuir, de peaux de mouton et de peaux de lapin. Je me souviens de quelques expéditions auxquelles j’ai participé, effectuées notamment dans certains ateliers de tricoteurs où, à coups de marteaux, nous mettions hors d’usage les aiguilles des machines. Ces actions, comme toutes les autres, comportaient des dangers. C’est au cours de l’une d’elles qu’Élie Wallach et Léon Pakin furent arrêtés et fusillés le 27 juillet 1942, que Georges Ghertman connut la prison et que Victor Cygelman, au cours d’une opération d’intimidation contre le patron d’une importante entreprise de la rue Martel, faillit connaître le même sort. Certes, notre action n’a pas pu arrêter cette machine de guerre, mais elle a permis de la ralentir, de la perturber et surtout d’ouvrir à ces travailleurs juifs d’autres choix plus conformes à l’intérêt général et à celui de leur survie.

17C’est sans doute cette activité qui nous a permis aussi de nouer des relations avec les jeunes qui travaillaient dans ces entreprises. Nous avions de nombreux contacts avec eux dans les ateliers de chez Révillon, TouMain, Fisher, Grundel (rue Martel), Pilain (rue d’Enghien) et d’autres firmes. Bien des jeunes de ces ateliers ont renforcé nos rangs après les arrestations de mars 1943. Les clivages idéologiques qui avaient été les nôtres au début de l’Occupation s’étaient estompés au fur et à mesure que s’affirmaient les buts communs à tous. Les jeunes qui venaient à nous savaient qui nous étions, mais seul importait le sort commun qui était le nôtre. La grande rafle du 16 juillet, qui avait emporté nombre de familles, femmes, enfants, vieillards, devait encore accélérer ce rapprochement et cet élargissement. Nos appels à se cacher et à fuir avaient amené des jeunes à suivre leur famille, décidée à franchir la ligne de démarcation vers la zone Sud. Des jeunes de notre organisation prirent le même chemin avec leurs parents. Nous avons appris par la suite que presque tous avaient rejoint les groupes de combat de l’UJJ à Lyon, Grenoble, Toulouse et autres villes de la zone Sud. D’autres jeunes, restés à Paris, sont entrés dans la clandestinité et sont venus renforcer nos rangs.

18Je veux parler maintenant de la répression qui nous a frappés, et tout particulièrement des arrestations de mars 1943. Malgré toutes les précautions prises, malgré les constants conseils de prudence et de vigilance, la catastrophe est arrivée. C’est le 23 mars 1943, au petit matin, que s’abattit sur nous le coup de filet des Brigades spéciales de la Préfecture de police. Des semaines et des mois de filature avaient permis de repérer des dizaines de nos jeunes dans leurs planques. Il a été possible après la guerre de mesurer, à partir des archives de la police, l’ampleur des filatures et des moyens mis en œuvre pour parvenir à nous atteindre. Une cinquantaine de jeunes furent arrêtés le même jour. Parmi eux figuraient les principaux dirigeants de notre organisation : Henri Krasucki, Roger Trugnan, Samuel Radzinski, Thomas Fogel, le responsable du XIXe. Henri fut arrêté le matin du 23 mars en sortant de sa planque du 8 rue Stanislas-Meunier, dans le XXe. Après trois semaines de tortures aux mains des Brigades spéciales, il fut remis aux services allemands de sécurité, le SD de la rue des Saussaies à Paris. L’attitude de tous les jeunes arrêtés fut digne et courageuse devant leurs tortionnaires. À la veille du départ d’un convoi de déportés vers Auschwitz, ils furent tous envoyés à Drancy, d’où ils furent déportés. Nous avons appris ce que fut leur calvaire comme celui de tous les déportés des camps. Seuls six revinrent de cette déportation.

19Je voudrais ici lire une page du livre d’Henri Bulawko, le président de l’Amicale d’Auschwitz, Les jeux de la mort et de l’espoir. Son témoignage sur trois de nos camarades, dont il fut le compagnon d’infortune, est poignant. Il s’agit de Thomas Fogel et de deux autres jeunes, que malheureusement nous n’avons pas pu identifier :

« La faim domine notre vie, mais certains semblent parvenir à la dominer. Ainsi, les trois inséparables : Lucien, Henri et Thomas. Quel âge avaient-ils lors de leur arrestation ? Vingt ans à peine. Ils étaient tous trois membres des jeunesses communistes clandestines à Paris. Ils eurent la chance de se retrouver ensemble dans le train de la déportation. Ils luttèrent pour ne pas être séparés à Birkenau (camp d’accueil d’Auschwitz) et à Jaworzno. Ils se retrouvèrent dans mon bloc. Nous devînmes amis. En hiver, nous dormions à deux sur une couchette pour avoir moins froid : Lucien et Henri dormaient ensemble et Thomas avec moi. Ces trois garçons donnaient un spectacle étrange dans cette jungle. Ils avaient décidé de tout mettre en commun. Et chaque jour, on les voyait soupeser le pain avec une balance improvisée, faite de deux bouts de bois et d’une ficelle, mesurer leur margarine et leur saucisson pour que chacun ait une part égale. Certains se moquaient d’eux. Ils n’y prirent garde, continuant à respecter les principes de solidarité et de collectivité dont ils étaient imprégnés. Il semblait même que les trois souffraient quand l’un d’eux était frappé. Un jour, l’un d’eux manqua à l’appel. Ce jour-là, en mon for intérieur, je pensai que c’était la fin du groupe. Peu après, les deux autres disparurent à leur tour. Étrange destin que le leur. Ensemble ils avaient combattu, ensemble ils furent arrêtés et déportés, ensemble ils luttèrent chaque jour contre la faim et les coups. Ensemble ils dépérirent, jusqu’à ressembler à trois squelettes ambulants. Ils n’étaient plus que l’ombre d’eux-mêmes. Mais jamais ils ne perdirent la tête. Jusqu’au dernier instant, leurs yeux conservèrent leur lueur d’intelligence et de bonté. Ils vivaient dans un monde qu’ils avaient du mal à comprendre. Ils ne pouvaient s’y adapter. Ils n’avaient plus la force physique pour lui résister. Ils tombèrent non comme des moutons que l’on mène à l’abattoir, mais comme des combattants, ayant épuisé leur dernière cartouche, mais qui savent que d’autres poursuivront le combat. »

Nous avons appris aussi plus tard que certains d’entre eux, comme Henri Krasucki, Roger Trugnan, Sam Radzinski et d’autres, avaient pu reprendre le chemin de la résistance à l’intérieur même des camps grâce à la solidarité internationale des détenus.

Ce 23 mars fut un coup très dur pour nous. Notre triangle de direction avait été atteint par l’arrestation d’Henri Krasucki. Nous étions deux rescapés, une jeune camarade, Renée Wilezenski, qui fut mutée en zone Sud, et moi-même. Notre responsable direct, Adam Raïski, avait échappé lui aussi aux arrestations. C’est dans ces conditions qu’il me fut demandé de rester à Paris et de prendre la direction de l’organisation des jeunes et de poursuivre le combat avec les objectifs qui devenaient ceux de l’UJJ et de son journal Jeune Combat. Cette mutation existait déjà dans les faits. Comme je l’ai dit, les clivages idéologiques des débuts de notre organisation étaient loin dernière nous, et les jeunes qui venaient à nous contribuaient, eux aussi, à lui donner un caractère différent, ouvert à tous les jeunes juifs. Notre activité fut ralentie. Le cloisonnement de nos structures avait permis de limiter les arrestations, mais il fallait nous réorganiser et renouer les fils avec des jeunes qui avaient perdu le contact. Cela a pris un certain temps.

23Quelques mois plus tard, nous apprenions la chute des FTP-MOI, l’arrestation du « groupe Manouchian » et, par ailleurs, d’autres arrestations importantes qui s’étaient produites dans les rangs du secteur des adultes. Je me souviens de ce matin, où, sortant de ma planque pour me rendre à un rendez-vous, je suis tombé sur l’affiche allemande dénonçant « l’armée du crime ». Une immense affiche rouge. Trois de mes camarades, Wajsbrot, Rayman et Fingercwajg, y figuraient parmi d’autres avec leurs noms et leurs visages meurtris.

24En 1944, malgré les pertes, nous étions en mesure de donner une nouvelle perspective de combat à nos jeunes. Sur tous les fronts, les armées allemandes subissaient, après Stalingrad, des revers importants qui présageaient de la proximité d’un débarquement allié en France et du déclenchement de l’insurrection nationale. C’est à cette éventualité que nous devions nous préparer, et la directive est venue de nous constituer en milice patriotique juive. Jean Tancerman, dit Jean Drappier, fut détaché de la zone Sud pour cette tâche d’encadrement et de préparation militaire des jeunes résistants juifs de Paris. La première rencontre entre Jean et notre direction s’est tenue à Paris, je crois me souvenir de la présence de Georges Tachnof, Jean-Claude Schwartz, Guy Birenbaum, Jacques Adler et moi-même. Jean Capiévic n’était plus avec nous à ce moment, muté pour d’importantes responsabilités nationales auprès de la MOI. En avril 1944, nous avions édité un tract dans lequel nous appelions à former ces milices. Cet appel signé de l’UJJ se terminait ainsi : « Jeunes juifs, quittez vos logements, passez à l’illégalité ! Entrez en masse dans la milice patriotique qui, en union avec toute la population, contribuera à abattre notre ennemi mortel et libérer la France. L’insurrection libératrice approche ! Soyons prêts pour le grand combat ! ». Un double objectif nous avait été fixé : récupérer des armes et détruire les panneaux indicateurs qui servaient pour la circulation des convois militaires.

J’ai évoqué, au début de mon témoignage, une récupération d’arme sur un soldat allemand. Ce fut la première du genre. Désarmer un soldat allemand en plein Paris était une entreprise des plus périlleuses, il nous fallait trouver des moyens moins risqués. Nous avions observé, en ces mois ensoleillés, que nombre de militaires se baignaient dans la Marne aux environs de Paris. Un groupe composé de Jean-Claude Schwartz, de Simon Fiszof et d’André Radzinski est parti aux abords d’une de ces baignades. Ils ont repéré un soldat nageant dans la rivière et une femme allongée sur le bord, les vêtements du soldat et une arme avec son ceinturon sous la tête. C’était une situation inespérée et des plus favorables pour nos jeunes de s’en emparer et de s’enfuir. C’est ainsi que nous avons commencé à nous préparer pour le grand jour.

Jean Tancerman, notre chef militaire, avait fixé avec nous les premières dispositions à prendre dès le début de l’insurrection. Il fallait occuper d’anciens locaux communautaires dans lesquels nous pourrions nous installer pour organiser nos forces au grand jour. C’est ce que nous avons fait en occupant les locaux de la rue des Tournelles dans le IIIe arrondissement, où nous avons installé notre quartier général et une partie de nos forces. D’autres jeunes furent installés dans l’ancienne école de l’ORT, située rue Georges Lardennois dans le XIXe et dans les locaux du dispensaire de la rue Julien Lacroix, dans le XXe. Ces jeunes furent mis à la disposition des FFI de ces arrondissements. Le 120 boulevard de Belleville fut ouvert pour y tenir les premières réunions publiques avec des populations qui sortaient comme par miracle de leurs cachettes. Quelque deux cents jeunes juifs, jeunes gens et jeunes filles, étaient ainsi disponibles pour participer aux combats de la Libération. Nous avons pu obtenir quelques armes en plus de celles que nous avions et des brassards FFI. Une partie de nos effectifs a pu participer aux combats aux abords de la préfecture de police, autour de la caserne de la place de la République et dans le XIXe. Les armes n’étaient malheureusement pas en nombre suffisant, mais tous nos jeunes se sont rendus utiles sur les barricades aux côtés des Parisiens.

Je me souviens du dernier jour de l’insurrection. Nous étions en patrouille à proximité de la caserne de la République. Celle-ci était devenue silencieuse et refermée sur elle-même. Les tirs avaient cessé de toutes parts. Jean-Claude Schwartz, intégré à un groupe de FFI et de policiers patriotes, était parvenu à pénétrer dans une partie de la caserne et en ressortir avec une impressionnante quantité d’armes abandonnées par les Allemands. C’est là, sur la place de la République, que nous avons vu arriver les premiers chars de la division Leclerc et, comme par miracle, une foule énorme en liesse arrivant de toutes parts. Le grand portail de la caserne s’est alors ouvert sur un officier allemand brandissant un drapeau blanc. C’était la fin, mais pas encore la fin de la guerre.

Les résistants de la MOI, toutes nationalités confondues, décidèrent immédiatement de former un bataillon FFI intégré à l’armée régulière française et de s’y engager comme volontaires pour la durée de la guerre. C’est ainsi que le bataillon FFI 51/22 a été crée et qu’il s’est installé dans les bâtiments de la caserne de Reuilly, dans le XIIe arrondissement. Avec l’UJJ, devenue organisation légale au grand jour, nous avions appelé les jeunes juifs à s’engager et à former avec nous une compagnie à laquelle fut donné le nom de Marcel Rayman. Cent soixante volontaires répondirent à notre appel et nous aurions pu être le double si les jeunes filles avaient eu la possibilité de le faire. À la tête du bataillon se trouvait le commandant Boris Holban, dit Olivier, l’un des chefs des FTP-MOI de la région parisienne. Le lieutenant Jean Tancerman était notre commandant de compagnie. La plupart des engagés étaient des résistants venus des FTP-MOI et de l’UJJ clandestine, mais d’autres jeunes étaient venus aussi nous rejoindre.

Nous avions hâte d’être aux côtés des armées du front, malheureusement les autorités militaires ne répondirent jamais à notre attente. Finalement, le bataillon, après bien des périples de caserne en caserne, fut dissous et ses effectifs mutés et dispersés dans diverses unités de l’armée, sans combattre. Pour ma part, je me suis retrouvé en Allemagne dans un régiment de tirailleurs algériens de la 1re armée avec le grade de sergent-chef. J’y ai fêté la victoire le 8 mai 1945. Je n’ai été démobilisé que le 18 avril 1946, car entre temps les jeunes français de ma classe avaient été appelés sous les drapeaux.

J’arrive à la fin de mon témoignage. J’ai essayé de résumer notre histoire dans le temps limité qui m’était imparti. Mon témoignage n’est donc évidemment qu’un survol très rapide d’un combat qui a duré plus de quatre ans. Je voudrais conclure en soulignant que les raisons de notre engagement dans la Résistance ne furent pas seulement motivées par la nécessité de nous opposer à l’entreprise nazie contre les juifs, ce qui aurait été amplement suffisant. Dès le début de cet engagement, ce fut aussi pour nous la volonté clairement affirmée de nous battre pour la liberté de notre pays, pour ses valeurs humanistes et républicaines étranglées par le fascisme hitlérien et par celui de Vichy. Notre combat ne fut jamais un repli sur nous-mêmes, distinct de l’objectif final de tous ceux qui combattaient en France. Avec notre spécificité, compte tenu des circonstances, nous avons fait partie intégrante de la Résistance nationale.

La nuit commence ici, en Pologne, dans une forêt gelée. Les nuages courent bas, l’orage de la guerre est passé. Terres de sang, terres de douleur : au milieu, un couvent. C’est là que se déroule une tragédie muette, celles des "Innocentes", le nouveau film d’Anne Fontaine, qui raconte un abject viol de masse. Le pire, c’est que cette histoire a bien eu lieu, que la réalité est bien au-delà du cauchemar.

1945 : la guerre est finie. Une jeune Française, Mathilde, travaille sous l’uniforme dans une unité de la Croix-Rouge en Pologne. La mission : soigner les soldats français. Dans un pays carbonisé par la haine, Mathilde (Lou de Laâge) est sollicitée par une religieuse polonaise (Agata Buzek). On lui demande de la discrétion, les autorités ne doivent pas être mises au courant. C’est que l’affaire est délicate : dans un couvent hors du temps, Mathilde découvre une nonne enceinte. Peut-elle s’en occuper ? Oui. Sans en référer ? Oui.

Que s’est-il passé ? demande-t-elle. La supérieure se tait. Puis le vœu de silence tombe : les troupes soviétiques sont passées par là. Les religieuses ont été violées. Nous sommes en territoire communiste, désormais, la religion est l’opium du peuple, les nonnes sont des ennemies du prolétariat. Peu à peu, Mathilde commence à accompagner ces femmes condamnées à l’enfer sur terre. Elles sont toutes des crucifiées...

Lou de Laâge incarne Mathilde, médecin française de la Croix-Rouge. (Mandarin Cinema - Aeroplan Film - Mars Films / Anna Wloch)

"Le hasard m’a mis ce récit entre les mains. A la seconde, j’ai su que c’était pour moi", dit Anne Fontaine, la réalisatrice. En 2014, alors que son film "Gemma Bovery" sort sur les écrans, un ami, Philippe Maynial, acteur et producteur, confie à Anne Fontaine les notes de sa tante, Madeleine Pauliac. En lisant ce journal tenu par une femme médecin en 1945, la cinéaste découvre une portion d’histoire oubliée.

Juste après la capitulation du Reich millénaire, Madeleine Pauliac, 32 ans, médecin-lieutenant de la Croix-Rouge, résistante qui a ravitaillé les maquis et participé à la Libération de Paris, est envoyée en Pologne avec une mission de rapatriement des soldats français. Il y a, en Europe, 20 millions de déplacés, il faut les ramener chez eux – s’ils ont encore un "chez eux". A Varsovie, Madeleine Pauliac découvre une situation dramatique. La population manque de tout, les Soviétiques occupent le terrain avec brutalité, la ville a été rasée.

Les rapports sont tendus avec les autorités occupantes. Madeleine Pauliac écrit un rapport en août 1945, transmis au cabinet du général de Gaulle, pour faire un état de lieux. Et participe à 200 missions menées avec l’"escadron bleu", une unité d’ambulancières.

Lors de l’un de ses déplacements à Gdansk, une religieuse la contacte : on a besoin d’elle, mais il ne faut rien dire à personne. Un peu étonnée par le secret qu’on lui impose, la Française accepte de rester silencieuse. Elle suit la nonne et découvre, atterrée, un couvent où une quarantaine de nonnes vivent dans la douleur et la prière. Quand les Allemands sont arrivés, au début de la guerre, ces femmes ont été violées. Quand ce fut le tour de l’Armée rouge, elles l’ont été à nouveau, certaines jusqu’à 40 fois de suite. 20 religieuses sont mortes. Certaines des survivantes sont enceintes. Non seulement ces femmes n’ont aucun recours sanitaire, aucune aide à espérer des Soviétiques, mais elles veulent éviter le scandale.

Madeleine Pauliac, alors, plonge dans une semi-clandestinité : elle assiste aux accouchements, soigne les religieuses, les réconforte. Aucune justice n’est possible : les soldats nazis ont disparu, et les hommes de troupe russes ne se sentent nullement coupables. Les officiers considèrent qu’il s’agit simplement d’une récompense après la lutte, le viol étant une juste rétribution de guerre. Madeleine Pauliac, toutes les nuits, va se rendre dans cette communauté blessée, et s’occuper de ces femmes qui ont fait vœu de chasteté.

Sur le terrain, c’est la cacophonie : habillée et ravitaillée par la 7e armée américaine, placée sous l’autorité du général Catroux, dépendante du bon vouloir de l’administration militaire soviétique, Madeleine Pauliac, comme ses consœurs, échappera de peu aux tentatives de viol de soldats russes imbibés de vodka. Avec ses 11 ambulancières, elle va néanmoins se dépenser sans compter. Sur les photos d’époque, on voit les femmes de l’"escadron bleu" emmitouflées dans des blousons d’aviateur, des pantalons de grosse serge, moufles aux mains et godillots aux pieds.

Anne Fontaine sur le plateau des "Innocentes". (Mandarin Cinema - Aeroplan Film - Mars Films / Anna Wloch)

Quant aux religieuses polonaises, leur histoire va rester enfouie : désormais sous le joug stalinien, elles sont hautement indésirables. Les abbayes vont être désertées, les églises parfois rasées, les prêtres jetés en prison ou tués. Quand Anne Fontaine, pour le tournage du film, effectué en Pologne, se rendra sur les lieux, elle constatera que personne n’a entendu parler de cette histoire. Le mur de Berlin s’est effondré, Dieu est revenu en Pologne, le pays repart de zéro.

Justement, Dieu. Elevée dans la religion catholique ("Mon père, Antoine Sibertin-Blanc, était organiste à Lisbonne, ma mère, elle, restaurait des vitraux..."), Anne Fontaine a tenu à se replonger dans le silence de la foi, pour "les Innocentes". Elle-même mère adoptive d’un enfant asiatique, elle a confronté son expérience à celle des nonnes, dans une abbaye bénédictine : deux retraites successives, rythmées par les matines, les laudes, les vêpres, les complies, l’office des lectures, la messe, les chants, la prière. La foi est-elle un état éternel ? Non. Comme le dit l’un des personnages, "24 heures de doute et une minute d’espérance".

A la fin du film, une bonne sœur, son bébé entre les bras, roule vers un avenir inconnu, dans un pays gangrené par l’Armée rouge. Staline et Jésus, Dieu et diable : pour "les Innocentes", il n’y a pas de rédemption, pas de solution, sinon celle d’une damnation par la chair. Madeleine Pauliac est morte en 1946, en Pologne, accidentellement. Nul ne sait ce que sont devenues les religieuses, mais les enfants de ces soeurs, ces bâtards de Notre Seigneur, aujourd’hui, sont quelque part, autour de nous. Si Dieu existe, il leur doit des excuses.

Sophie & Hans #Scholl arrested 18 February 1943. #WhiteRose #Resistance #WWII http://www.holocaustresearchproject.org/revolt/scholl.html …

Un film en préparation sur la résistance allemande au nazisme http://urlz.fr/36QJ #resistance #devoirdememoire

SEMAINE MÉMOIRES & RÉSISTANCES EN ISÈRE 2016 (14-18/03) @PortailCNRD @SF_Siege @CecileVast @profenthese @civismeAPHG http://www.aphg.fr/Semaine-Memoires-Resistances-en-Isere-2016 …

E.Thiebot historien @CaenMemorial 17/2 16h30, à la mairie de Caen: "La photo durant la Seconde Guerre mondiale..."

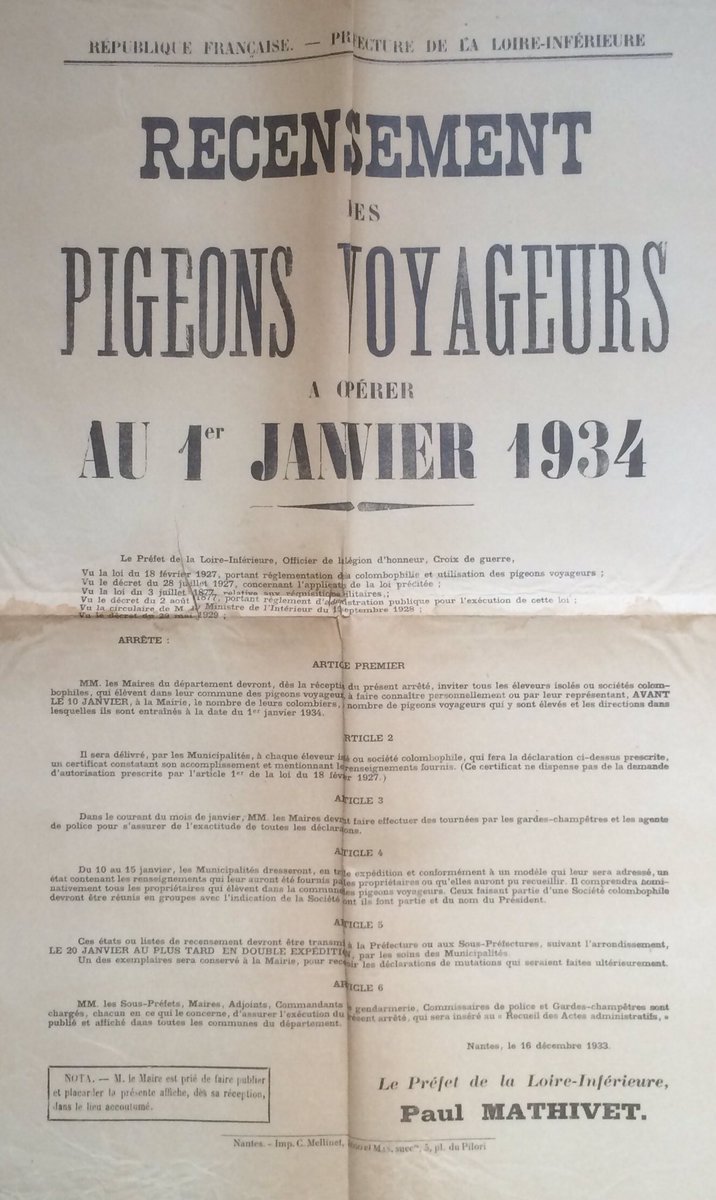

@profenthese #PigeonsVoyageurs #Colombophilie #WWII 1/Affiche placardée en mairie pour le recensement des bestioles

This woman was part of the Dutch Resistance during #WWII. http://bit.ly/1XQmWOa #WomensHistoryMonth #Holocaust

22/3/1944 Pierre Brossolette, major Résistance figure, commits suicide after being betrayed to the Gestapo. Tortured for nearly 3 days..

L'histoire

Un pèlerinage émouvant car c'était la première fois que la visiteuse découvrait ce lieu chargé d'Histoire. « Je suis venue avec mon mari, à diverses reprises à Plumelec, également haut lieu du souvenir, mais nous n'avons pas eu le plaisir de pousser la découverte, jusqu'ici »,confie la septuagénaire

Jean Mélinand, né en décembre 1924, bénéficie en 1939 d'une dérogation pour entrer à l'école des Beaux-Arts de Lyon. ll sera sculpteur. En 1944, ll choisit de participer à la libération de son pays. ll entre dans Ia Résistance dans le maquis de Ruffey, près de Sennecey-le-Grand, puis s'engage dans les parachutistes du 3e SAS.

Après une carrière militaire, il se consacrera de nouveau à la sculpture et devint un spécialiste de I'esthétique industrielle.

Mémorial en terre bretonne

C'est lui qui a conçu et réalisa le monument de Sennecey-le-Grand élevé à la mémoire des parachutistes et des maquisards qui combattirent les colonnes allemandes qui se repliaient.

À Plumelec, une porte en pierre de Bourgogne, installée sur le site de La Grée, près du moulin, ancien observatoire allemand, marque l'entrée du Mémorial des parachutistes SAS.

C'est Jean Mélinand qui l'a transportée depuis chez lui, en Saône-et-Loire, jusqu'en Bretagne pour faire la liaison entre les deux sites : Sennecey et Plumelec.

Le monument de Sennecey achevé, I'Amicale des parachutistes SAS lui confie Ia réalisation d'un mémorial en terre bretonne. Il a imaginé et dessiné ce monument de Plumelec puis, aidé de son épouse, a participé avec des artisans locaux à sa réalisation.

Deux jeeps pour le musée

Jean Mélinand, qui avait découvert le musée de la Résistance bretonne de Saint-Marcel, décida d'offrir au musée qui consacre depuis 1994 plusieurs salles aux parachutistes SAS, deux jeeps que les visiteurs encore peuvent découvrir dans des vitrines.

C'est par relations qu'il obtint deux jeeps réformées de l'armée. « C'est chez nous qu'elles ont été remises dans leur jus et c'est à Vincennes que nous avons découvert les mannequins, représentant les occupants des véhicules », se souvient Monique.

Elle complète « Avec I'aide des SAS, il a pu se procurer des uniformes et de l'armement et c'est moi qui ai taillé, cousu pour les habiller, souvent à partir de photos. Lorsque tout a été terminé, les deux jeeps ont été embarquées sur un camion et une remorque pour être transportées à Saint-Marcel, il y a de cela 22 ans

Ajouter un commentaire